稀世之珍——南北朝麻布菩萨像幡挂考论

发布日期:2012-12-24

前言

随着佛教艺术品拍卖走势的不断上扬,佛教艺术品成为拍卖市场中独树一帜的亮点,这建立在人们越来越多地关注佛教文化、关注修身养性及身心健康的基础之上。就目前来看,佛教艺术品拍卖趋向精品化,这对中国拍卖行业未来的整体行情相当利好。令人兴奋的是:至今为止,还没有如此罕见的佛教艺术珍宝——南北朝麻布菩萨像幡挂、南北朝纸质菩萨像、西夏文金书蓝笺纸质佛经进入拍界。作为拥有成功佛教艺术品拍卖经验、能够结合自身特色及创新经营理念的中拍国际,将于6月6日下午在北京亮马河大厦举行的“2011年春拍书画精品拍卖”场上,隆重推出这些重量级佛教艺术精品,敬请赏侯!

稀世之珍-南北朝麻布菩萨像幡挂考论

佛教艺术作为一种特殊的艺术形式,在中国及世界艺术史上都占据着极为重要的地位,也是人们喜闻乐见的宗教艺术。近年来,各式鎏金佛造像、唐卡一直都是艺术品拍卖市场上的活跃分子,但是由于年代久远,佛教艺术品的早期作品一直罕见。

2011年3月,北京中拍国际拍卖有限公司征集到一对菩萨像幡挂,买家觉得是宋或西夏时期作品。但是扑面而来的早期风格气息,突显它远远早于宋辽西夏这些朝代的艺术创作,随着认识分析的深入,让人不敢相信又惊异的答案出现了:它是早于隋唐的中国佛教艺术作品,如果说是印度佛教的内容与希腊、罗马的雕刻艺术结合是融合中、印、西域艺术风格为一体的极具艺术特色与时代特征的南北朝时期的艺术创作,堪称极珍之宝。

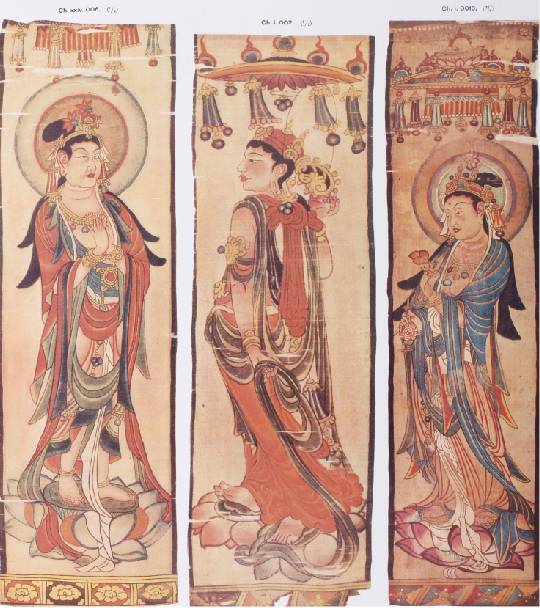

这两幅幡挂各宽30厘米,高160厘米,为早期麻布质地。其顶部分别有一三角形幡头,内有一神情庄严肃穆莲花座佛像。中间主体部分为极富女性特征的菩萨像,身体袒露,身躯丰腴圆满而温雅柔和,躯体起伏变化十分明显,绘制以线描为主,轮廓线以墨线勾出。面部上呈现高鼻、深眼、厚唇,面容丰腴圆满。双耳下垂,饰有大耳环,颈部有蚕节纹,颈挂项链和璎珞,下腰部也以配饰遮挡,臂腕戴钏,脚裸带有铃铛等,眼部和肢体加以红色晕染,手足局部细节刻画细腻生动,底部带有红蓝相间竖条纹。从敦煌壁画等论证资料及遗落于俄罗斯、英国的实物资料看,两幅画像整体特征为南北朝至唐时期在西域盛行的幡挂。造像主体带有浓郁的印度佛造像风格,而幡挂上部三角幡头上的坐佛形象又是汉地风格,因此,此幡挂应是南北朝时期佛教艺术在中国西域密切交融时期中国西域的作品,而非纯印度作品。

两幅幡挂呈现左右对状称,菩萨双腿交叉站姿,姿态优美,它们整体风格一致,又有细节差别。其中左边幡挂菩萨卷发披肩,其左手手持荷花,右手持净瓶,梅花头饰,目光低垂,脑背闪耀出双环圆形光环,环边饰有吉祥花案,七颗连珠纹。右边幡挂菩萨仰目顺眉,月牙发冠,其左手手掌上展,右手下垂,五指微曲,右手边略有残缺,六颗连珠纹。右边菩萨像周边点缀的吉祥花图案与左边菩萨像花纹有所区别,但两者都富有立体感。(图)

南北朝麻布菩萨像幡挂(左) 南北朝麻布菩萨像幡挂 (右)

概括地说,此对幡挂菩萨像身躯几乎完全是印度佛教菩萨女性形像,它们以少见的麻布为佛画材质,通过使用矿料石色,画法上采用明暗表现法,整体具有明显的印度、希腊以及中国西域多方交融的特征,画风自由简练。

§麻布质地材质

由于时间久远,每次卷开菩萨画,麻布纤维剥落,让人不得不小心翼翼地减少打开次数。为慎重起见,中拍国际拍卖有限公司分别求教于各方面的专家,从作品质地、画风风格等多方面对作品进行了审慎的评鉴。国家博物馆研究馆员、古书画鉴定泰斗吕长生;首博织绣鉴定、修复专家王亚蓉;中国敦煌学理事、著名石窟专家董玉祥教授三位专家分别从不同的鉴评角度考证了作品,均一致排除近现代作伪的可能。

图1:织绣专家王亚蓉正对菩萨像幡挂进行材质鉴定

图2:织绣专家吕长生正对菩萨像幡挂仔细鉴定

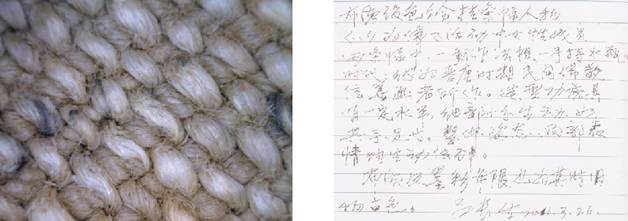

对于菩萨画的质地,几十年从事考古纺织品文物现场发掘保护研究鉴定工作,曾参与湖南长沙马王堆一号、三号汉墓保护研究工作的织绣品方面的文鉴专家王亚蓉在用放大镜、高倍密度镜等仔细观察后,认定“该织品为麻布地彩绘佛幡,它采用平纹路编织方法,每平方厘米经线14根,纬线8根”。业界公认的古书画鉴定泰斗、国家博物馆研究馆员吕长生老先生鉴定后也欣然提笔:“布质及墨彩年限断定为旧物古色”。

图3:菩萨像幡挂布质经纬线55倍放大

每平方厘米经线14根,纬线8根。 图4:古书画鉴定泰斗吕长生笔迹

|

图5:魏晋麻织品彩绘 巾帼待女图 布质参照图,出自《甘肃文物菁华》。

|

图6:116菩萨像幡 布质参照图 出自《俄藏敦煌艺术品》

|

另外,在这其间,对从画品上掉下的麻布细丝,王亚蓉专家放在嘴边舔了舔,之后分析道:该幡挂织品的稀疏状况形成原因,是因为离开本土原有环境后,棉麻丝质逐步脱落造成的。

目前市场上流传的佛教织品锦缎材质的多,但以麻布为质地的存世量极少,所以“该菩萨幡挂市场少见,属珍稀物品”。

图7:菩萨像幡挂 麻布破损处横断面55倍放大

众所周知,公元10世纪以前的佛教绘画作品现存量极少,一些珍贵的文化遗产更是流失在世界各地,此类菩萨形像除少量洞窟壁画中得以流传下来外,此前绢本、纸本绘画均未发现有传世原作,传至今日的顾恺之的《洛神赋》等绢画也是唐宋摹本,而非原作。而在麻布上作画,比纸上或绢本更难,所以更显得弥足珍贵。通过广泛了解,近些年甘肃、青海、新疆三省,均有南北朝时期的丝麻织品出现,有些织品甚至具有美好如初的状态。

§矿料石色

通过放大对比,我们可以看到,菩萨画采用矿物质颜料绘制而成。显微镜观察下,用天然矿石颜料着色后的布质表面,着色痕迹粗糙,类似“沙皮”,而以天然矿石的植物、化学合成颜料着色则比较平滑。

图8:麻布菩萨像幡挂表面矿物颜料55倍放大

图9:麻布菩萨像幡挂 (局部)青金石色

麻布菩萨像幡挂(局部)朱砂色

麻布菩萨像幡挂 (局部)绿松石色

据了解,传统的中国画颜料,分成矿物颜料与植物颜料两大类,也就是通常说的石色和水色。从使用历史上讲,先有矿物,后有植物,矿物质颜料是最早用于绘画的颜料。它具有华丽高贵、浑厚多变的视觉效果,千年不易褪色、性质稳定、色彩鲜艳。天然矿石颜料有朱砂、绿松石、珊瑚、青金石、石绿、石黄、泥金、泥银等,它曾广泛应用于壁画、建筑彩绘等地方。

不同时期审美观的差异,使画中所用的颜料也不同。在先秦两汉时期,受到五行论的影响,在色彩上通常以五行色为最根本的色彩,颜料多为比较容易加工的石色。到魏晋时期,伴随绘画艺术的发展并受佛教艺术影响,代之以“随类赋彩”的色彩理论,所使用的颜料较先秦两汉时期在色彩效果上更为丰富。到了隋唐五代时期,由于国家空前的强盛,人们开始追求能够体现当时民族自信心空前强盛的色彩表达方式,加之绢等材料的改良和晕染技法的发展,颜料得到空前的发展。而到了宋元时期,“墨分五彩”的新追求使得水色因为其自身性质的特点开始被广泛使用。

此作品采用石色绘制,就是说,从矿物质颜料的使用状况分析,此作品的形成应在宋朝之前,两汉之后。再结合对麻布质地的考究,由此可推断,这两幅佛画的制作时期大约在南北朝时期。因为之后的隋唐朝时期,佛教推广已经到了普及化的成熟地步,佛教地位已被推崇到极高地位,由于国力已趋强盛,此期大唐盛世时期的佛像画,除壁画外,一般都采用工艺精良的绢布或纸材质了。近年受人追捧的唐卡也是此期遗风的继承者。而在南北朝时期,尤其是在当时的中国西域地带,小国林立,佛教被大力推荐,但由于此期此地域的佛教文化处于交融发展时期,人们从佛经中感悟佛法,也在无拘无束中,借助各种材质创造出了形式多样的表达佛经内容,所涉故事的佛教绘画亦称“经变画”,此期进行经变画创作的载体有墙壁、纸、绢、布、木板、石板等,麻布是西域当时地区易见的织品,被人们采用当用以绘画也是应有之事。

著名石窟专家董玉祥教授对此菩萨幡挂鉴定后也认为:“两幅作品存世量少,保存完整,品相较好,历史价值及艺术价值高,罕见珍贵。”(董玉祥教授现为甘肃省文物考古研究所研究员,同时兼任中国敦煌学、吐鲁番学会理事,麦积山艺术研究会副会长。近五十年来,董教授走遍甘肃各地大小石窟和全国各地主要石窟,掌握大量的第一手资料,为全国、特别是甘肃各地的石窟研究做出了突出的贡献,对于中国早期佛教绘画史有深入的研究。)

图10:著名石窟专家董玉祥教授鉴定麻布菩萨像幡挂

§多方交融的画风

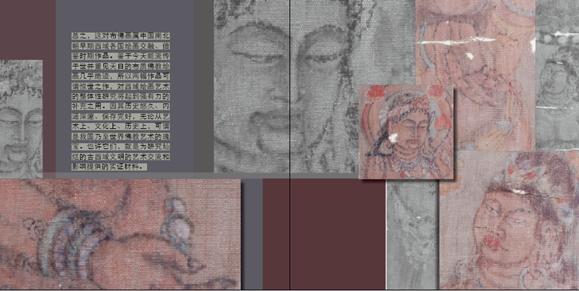

仔细观察这对幡挂,是结合、融汇不同地域文化的艺术成就而创作的:菩萨从头发、鼻梁、眼窝、嘴唇到下巴都带有印度人的某些特点,躯体画法带有明显学习融汇了希腊风格的艺术时期风格,还有身上配饰,如臂腕戴钏,赤足带有铃铛等,都显示了佛教自印度与西亚传入中国的基本特征。但是,菩萨面颜滋润,宽额圆脸,双目微闭,宽容祥和,表明菩萨在精神内质上又不是印度的,是一种东方灵魂的高尚梦幻。佛教传播到中国,必然会融合本土文化的成就及精神内涵。中国人更注重自身内省,其外部表现形式,就是体现在面部表情的大度化,即让人觉得亲切又具高深感。这种绘画语言是超越宗教范围的东西方文化的有机结合,是成就了不同文化交融的杰出成果。

图11:《中国美术分类全集》

图12:麻布菩萨像幡挂(局部 卷发)

|

(图11中为因缘佛传图局部位于左侧的护法像。他头发卷曲,顶束一冠,裸上身,耳饰环,佩项圈、璎珞,手执法器。所绘护法像用笔简练,臂部及面部下颌均有阴影部,以表现明暗关系,与中拍国际所征麻布菩萨像幡挂中的菩萨卷发形象类似。)

图13:《中国美术全集》第16册新疆石窟壁画

96图 龟兹国王托提卡及王后像 克孜尔第205窟

图14:麻布菩萨像幡挂 (局部 宽脸)

|

|

|

(图13中菩萨脸形、眼部及脖子的绘画处理与麻布菩萨像幡形象有相似之处。)

佛教艺术作品是创作者所处时期历史文化的体现,是相应历史时期的社会、政治、经济、文化生活面貌的直观反映。回顾我国两晋(十六国)南北朝时期,是历史上最动荡、最混乱的时期,这一时期发生了许多沧桑分合的巨大变化,就在中原地带战乱频发之时,当时的中国西域却是高昌、龟兹、楼兰等西域小国林立,是相安无事的繁荣发展时期。这些小国身处当时东西文化、经济贸易的交流要冲,随着经济文化的频繁交流,各国之间的宗教文化也发生了深度交融,而且当时世界各地的宗教先后经由此传入内地,西域成为了世界古代宗教最活跃最发达的地方,特别是佛教这种狂热的宗教信仰一直在这个地区持续了几百年。由此可见,南北朝时期的西域,是佛国林立、佛教文化高度发展的地域。

于是,此期此地佛教绘画中融合了来自中原汉地、印度、楼兰等西域本土及摩尼教绘画的特点,成为当时世界艺术的集大成者,印度风教、西亚火祆教、叙利亚景教、波斯摩尼教。都对该地区的意识形态和艺术特征有所影响。

就在当时,印度犍陀罗艺术进入萌芽期,靠近中国的库车、龟兹、旦旦乌克立等地的印度艺术家,开始受到中国绘画的影响,创造出一些具有优美线条的白描式壁画。他们向东结合中国画家的白描笔法,向西则大量吸收希腊、罗马雕刻技法以及人物造型方面的特征,最终形成健陀罗艺术,在题材与风格上可谓五花八门。同样,在我国的西域地带,也形成了集犍陀罗艺术和中国西域风格相融合的综合性风格。

特别是我国两晋(十六国)特别是南北朝时期,也可称作是中国历史上一个思想最解放、个性最张扬的唯美时代,在这个轻国家、重自我、热情而富有个性的时代,命数无常、朝生暮死,社会价值观极不统一。于是,整个社会对个体之人才性、气质、容貌、格调的品藻,也在一定程度上成就了这一时期的人物画艺术,那些未经雕饰的、人性化的佛像画人物创作,还没有形成任何程式化的画风,特别是佛教经变画的创作处于自由开放的时期,不受任何程式拘束,没有陷入完全的宗教仪规和表达程式理念的束缚。之后的隋唐,佛画创作已随着宗教仪规的系统化、程式化特征而步入了程式化阶段,此后经变画创作开始受程式化影响太精准,反而少了奔放自然的气息。

我国目前流传下来的书画作品多是画以名传,能在民间保留的高古类艺术作品极少。正如我国的书法历来推崇汉碑,而汉代的隶书并无章法约束的死板,书写随意,反而使我们能感知汉代人的用笔方法及书写习惯。此对菩萨像幡挂同样用笔简练,对人物的神态刻画极其真实,她真正代表了当时人们百姓对佛界的认识是那样的美好,那样的亲近,反映出当时的古代先民对佛国的美好想象,是真正的从内心去爱戴,去信仰。正是因为如此,他们才结合自己的生活、结合自己的所见、结合自己的想像,表达出了他们理想中的菩萨形象,这也正是他们留给今人的精神财富。

图15:唐朝绘画造型步入程式化

中拍国际征集到的两幅幡挂经变画,它不拘一格的绘画风格,再一次彰显了其形成于精神文化处于自由交融、少有程式拘束的佛教经变画的早期创作时期,而不是在已经有格式化拘束的隋唐时期,它是当年各国文化艺术的交融。正如国家博物馆研究馆员、古书画鉴定泰斗吕长生鉴定后所认为的:“此画既吸收外来佛教绘画特点,又夹杂许多本土化想像,画法劲道,造型功底具有一定水平,细部十分生动,手足、面部表情均生动传神……”

§菩萨的形象特征

千载之下,在笔墨技法无所不用其极的今天,当我们以写实的作风、挑剔的目光审视这两幅高古佛教绘画作品时,可以发现,那稚拙朴素的境界恰恰正是力图返朴归真的现代画家们所追求的。而就在对这两幅幡挂的审视过程中,对于画中的菩萨形象,也曾有人提出不同的看法和观点:

观点一:此种菩萨像不会以一对的形制出现。

图16:《天竺之魂—印度古国青铜雕像》图17 :《中国美术全集》14册 敦煌壁画(上)

一五六 说法龛楣 西千佛洞七窟 中心柱南龛上

典型的一佛二菩萨说法图,画面对称,构思巧妙。)

|

(左图中毗湿奴右侧女伴(室利)左手持莲花,左侧的另一女伴左手持一枝带蓓蕾的花梗,姿势优美,两个女伴呈现出非常优雅的样子。不单是我国在构图形式上喜欢对称的形式,世界各国的早期绘画中,都有对称人物形式的出现,此类对称式构图形式比比皆是。)

观点二:菩萨形像不会是裸露的。

有人提出:佛教绘画作品,几乎见不到裸露的菩萨形像。而当我们翻开《中国美术全集》等书籍时,我们看到了一系列熟悉的影子。

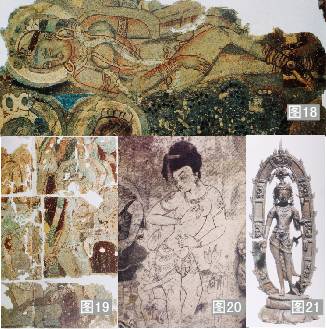

图18 :《中国美术分类全集——中国新疆壁画全集 克孜尔1》

一二八图 佛传图局部 八四窟

(躺卧在佛脚下的是吉祥慧女。她全身几乎赤裸,仅有臂钏、腰带和脚环等装饰。)

图19 :《中国美术分类全集——中国新疆壁画全集 克孜尔1》

一二O图有相夫人 八三窟

(这位夫人几乎全身赤裸,仅有臂钏、腰带和脚环等佩身,丰硕两乳毕露,出胯扭腰,是克孜尔壁画中罕见的优美舞蹈图像。)

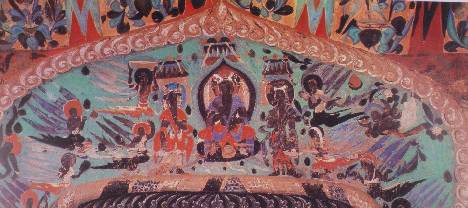

图20 :《中国美术全集》第13册寺观壁画(上)

八图 唐 吉祥天女于阗,新疆和田丹丹乌里克废寺

(画中吉祥天女裸露的身姿呈优美的S形曲线,它运用了印度古代艺术家塑造女性人体时常用的“三屈法”,吉祥天女形象似铁线描勾勒,略施色彩晕染,反映出外来艺术民族化的特点,但此造像已是明显的汉地人物形象,说明此期此地佛教艺术已经受到汉地风格的重大影响。)

图21 :《天竺之魂—印度古国青铜雕像》1图 文殊室利

事实证明,两幅菩萨幡挂经变画的菩萨形像与以上四图中女像相吻合,均大部身体裸露,胸圆,其裸身表示不受世俗污染,心不生分別。这并不是对菩萨的不敬,与之相反,其作者的身份不管是僧人与否,他一定是带着极度虔诚的心,充满着对宗教异乎寻常的热忱与真诚的使命感来进行画作,正如《陀罗尼集经》卷二所说:“其作像法,先以香水泥地作坛,唤一二三好巧画师,日日洒浴,与其画师受八戒斋。其画匠人诸根端好,性善真正,具信五根。著新净衣,断诸谈论……”

观点三:菩萨双腿交叉的动作很是怪异。

如果我们以隋唐之后的程式化的汉地佛教绘画形象看,菩萨交脚似有怪异。但是在早期佛教艺术创作中交脚菩萨形象都是常见形象,这恐怕也是当时的创作者们以“生活入画”的写照。敦煌石窟(第254、275、259窟)中就有南北朝时期的交脚弥勒菩萨形象,这类“呈交脚式坐式的菩萨为西域传来的造像样式”(《敦煌鉴赏》P27),而在广泛流传的藏式金铜菩萨造像中,交脚菩萨也是常见的形象。

图22 :《中国美术全集》第7册 敦煌彩塑 北魏(439-535年)

图23 :《中国美术全集》第7册 敦煌彩塑

北凉(421-439年)

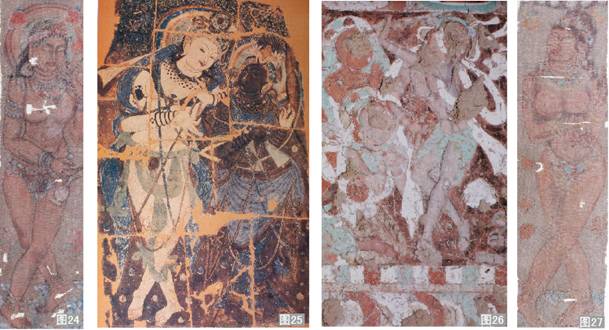

图24、图27 :南北朝麻布菩萨像幡挂 局部 双腿立式交叉

图25 :《中国美术全集》第16册 新疆石窟壁画

119图度乐神善爱健达婆王 克孜尔某窟

图26 :《中国美术分类全集——中国新疆壁画全集 吐峪沟 柏孜克里克》

二六 后壁南端中层四四窟

(中拍国际菩萨像幡挂女菩萨的交叉双腿姿势画法,与以上图25、图26十分极其相似。但与它们相比,两幡挂菩萨像的运笔、线条、细部描绘更具个性化,虽与图25、图26中人物明暗处理法相似,却又略有不同,幡挂菩萨像应符合文人佛画兴盛时的南北时期人物画的特征。)

观点四:麻布幡挂画的是夜叉而非菩萨的形像。

图28 :《中国美术分类全集——中国新疆壁画全集 克孜尔3》

一九六 夜叉一七窟

(上图描绘的是位于禅婆罗门的手持长剑的夜叉,夜叉通常手持兵器,而无净瓶。)

观点五:局部细节描绘——净瓶、荷花、手印

有人提出,幡挂中左联菩萨右手拿的胡瓶非净瓶,净瓶怎么会是胡人的汤瓶呢?事实上,在菩萨形像演变过程中,不但相貌有所变化,构成菩萨像的辅助细节也与人们生活、地位、审美观息息相关,不同时期的净瓶材质、样式各不相同。幡挂中的菩萨像取自于当时的生活,与中原形像差别较大,从服饰、人物形象、色彩运用到器物的标志与南北朝时期西域地带接近,应该是作者所熟悉的西域贵族生活形像。

图29:麻布菩萨像幡挂 (局部 净瓶)

图30:《甘肃文物菁华》270 北凉·彩绘菩萨像壁画

(菩萨右手提净瓶)

图31 :《中国美术全集》第16册新疆石窟壁画

一八五供养菩萨特写(三)库木吐喇谷口区第二一窟

(菩萨左手手拿净瓶菩萨)

图32:《西域考古图记》第四卷 P78 敦煌千佛洞丝绸幢幡

(菩萨左手手持荷花,右手持净瓶,皆由生活中的胡瓶转化而成。)

图33:麻布菩萨像幡挂右联 (局部 手印)

图34:《中国美术分类全集——中国新疆壁画全集 克孜尔1》

一二六图 佛传图局部 八四窟

(两位正在亲切交谈的菩萨,左边这位右手手掌上展,右边这位左手下垂,五指微曲,与菩萨像幡挂右联手印相似。)

观点六:线条技法创作是现代人所为

图35:《中国美术全集第14册--敦煌壁画上》

八一图药叉 二八八窟 中心柱西龛下

(两图中菩萨均身体明暗交待只给一笔,一笔不重复构线把人物的精神内心表现出来那是绝笔,近现代大家具有如此技法的为数不多。我国早期绘画由于接受各民族绘画特点,出现明暗变化不属偶然,只不过自隋而始,我国开始强调文人画的意境,喜欢用线单纯表现事物,屏弃了明暗变化这种舶来的技法。现在研究绘画的学者,于隋唐之前的绘画见极少,故不识也。)

总之,这对布佛画属中国南北朝早期西域各国绘画交融、借鉴时期作品。鉴于今天能流传于世并重见天日的布质佛教绘画几乎绝迹,所以两幅作品可谓惊世之作,对西域绘画艺术的整体性研究将起到强有力的补充之用。因其历史悠久、内涵深邃、保存完好,无论从艺术上、文化上、历史上,可谓是我国乃至世界佛教艺术的瑰宝。也许它们,就是为研究灿烂的古西域文明的艺术交流和影响提供的实证材料。