曲永建

.jpg)

.jpg)

.jpg)

2008年北京中国国家博物馆东侧的扩建工程中,出土了一批洪武至永乐早期的青花、黄釉、蓝釉瓷片(详见《北京出土瓷片断代与鉴赏》P116),其纹饰特征与南京出土的洪武矾红彩龙纹盘及英国大英博物馆藏褐釉印、刻龙纹盘一脉相承(图1)。其绝大部分都有火烧痕,有的表面和断面还粘有朱漆痕,显然与当时的漆器同被火烧,应为永乐十九年(1421年)奉天、华益、谨身三殿遭焚毁后,从宫里清理出来的建筑垃圾。

永乐辛丑年(1421年)恰逢朱棣迁都第二年与新殿受贺。郑和下西洋。后宫以鱼、吕之乱大杀宫女宦官,座死三千余人。考虑到南京宫殿曾入火海,北京宫殿耗巨资修建,朱棣不甘心也不可能再用洪武、建文使用过的盘碗,加之北京府右街、王府井、鼓楼东等多处出土明永宣瓷片坑均伴生出土过少量原以为是洪武青花、单色釉盘碗,笔者认为中国国家博物馆东出土的这批瓷片,至少应定到洪武至永乐早期之物。此次三殿清理出来的火烧垃圾中未见所谓“洪武”青花、釉里红器,而北京正阳门西出土的一批下限为嘉靖三十六年(1557年)的火烧垃圾中却发现少量的“洪武”青花、釉里红瓷片(图2),一种可能是它们当时未在三大殿摆放,另一种可能是它们入宫时间晚于永乐十九年(参阅《北京出土瓷片断代与鉴赏》P266)。无论如何,这批出土瓷片为永乐早期宫廷订烧器提供了些许客观的依据。北京源浩艺术博物馆藏有正阳门西出土的堪称为举世孤品的永乐黑釉贴金龙纹盘(图3),可补永乐瓷史之缺。

据统计北京故宫博物院现存所谓“洪武”的青花、釉里红共75件,其中13件为1950年后入藏;台北故宫博物院现存13件;日本各博物馆现存20件;大英博物馆及其他国内外博物馆现存85件,其中以釉里红瓷居多,且绝大多数发色暗淡,显示出经历战乱后,“御器厂”创建之前时较低的制瓷技术水平。据

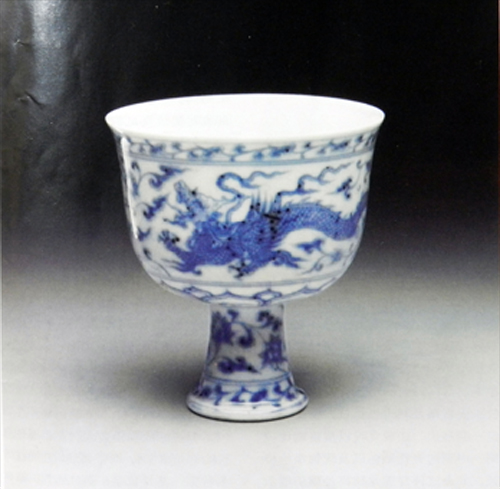

近二十年来全国各城市遗址出土的陶瓷片数以亿计,超城市化的进程在世界上任何历史时期、地域都不曾发生过,甚至于王澍荣获世界建筑师大奖也得益于大规模拆迁的旧砖瓦。城市原生垃圾坑埋藏了该地区、该户人家的消费史和诸多鲜为人知的信息,出土的瓷片标本对于陶瓷和地方消费史研究具有极高的学术价值。西安城市遗址生活垃圾层出土了很多唐三彩器,足以证实以往认为唐三彩只作为冥器的看法是主观臆断。南京的瓷片爱好者经常来北京购买所谓“洪武”青花、釉里红瓷片标本,曾引起我莫名的疑惑,据悉:南京出土的“洪武”青花、釉里红可能比日本京都、福冈略多,试想:假如南宋官窑大批的出土在扬州,假如金代定窑、钧窑、耀州窑多数出土在北京明清遗址区,岂非咄咄怪事?明钧窑栽花器迄今为止南京未见出土,北京原东、西城区出土少量的明钧窑栽花器可能是永乐建都时所为,与洪武、宣德无关。最近,北京中南海西侧原燕王府附近又与大量永宣官窑伴生出土了几件钧窑花盆、盆托,尤为重要的是:并未发现在北京各地区经常出土的“洪武”釉里红,仅见洪武单色釉和青花五爪龙纹高足杯。加之,洪武和永乐早期的都城南京及洪武的纪年墓葬也都不见或少见“洪武”青花、釉里红,说明了什么问题呢?

首先,许多难以判定和蹊跷的事情应该遵从事物逻辑的本然率,近十几年来南京和北京都城遗址的城市土方工程,相当于开挖了难以计数的的考古探沟,其出土瓷片具有相当的普遍意义和较高的参考价值。洪武南京都城罕见的“洪武”青花、釉里红却数以万计的出土在北京永乐宫廷库房及王府周边地区,有悖常识。况且洪武纪年墓葬中尚未见“洪武”青花、釉里红出土,目前仅见1960年明代宋晟家族墓出土的两件洪武釉里红松竹梅纹梅瓶,均为正统时期墓出。洪武釉里红目前能确定的只有南京和洪武中都及景德镇出土的瓦当类,而景德镇出土的永乐纪年款釉里红瓶确有实据(图4)。明早期优质的龙泉供瓷大窑枫洞岩窑址也仅见到“永乐”刻款的模具。无独有偶北京出土的永乐早期釉里红鼓钉海水纹炉与故宫博物院藏同样的永乐青花炉器型、纹饰一致(详见《北京出土瓷片断代与鉴赏》P120)。北京出土的明永宣龙泉窑供瓷往往与景德镇永宣官窑伴生出土(详见《北京出土瓷片断代与鉴赏》P69)。而有可能是洪武青花的有:台北故宫博物院藏青花翼龙纹高足碗(图5);景德镇出土的青花五爪龙纹盒;河南博物院收藏的青花五爪龙纹玉壶春瓶;永乐十二年朱栋墓出土的青花四爱纹梅瓶;上海博物馆青花五爪龙纹梅瓶及南京明洪武二十五年沐英墓出土的青花萧何月下追韩信纹梅瓶。元末明初统治者的更迭,抑或某个皇帝的驾崩,对瓷器生产和主题流行纹饰的影响甚微,洪武青花理所当然的与至正型青花难以区分,只有到改朝换代后的又一代人时,才可能有明显的时代变化。

其次,根据类型学应服从城市遗址层位学的原则,目前尚无元代宫廷使用青花瓷的证据,北京至今未出土五爪龙纹元青花、釉里红器,出土数量和质量均与国内其它地区差别不大,即使使用恐怕也仅限于皇家寺庙。按通常历史的惯性,朱元璋亦不可能在宫廷内大量使用所谓的洪武青花、釉里红瓷,应以单色或双色釉瓷为主。南京出土少量的青花、釉里红瓷片亦应为永乐迁都前后的遗弃物。当然,也不排除是“洪武三十五年”之后,永乐帝在南京所用或南京作为陪都期间由北京分流而来。当前已知自唐至元的青花瓷标准器均与中国佛教有着不解之缘。朱棣的老师、开国谋臣姚广孝是曾为马皇后超度的僧人,倘若没有他的相助,朱棣便无法直捣龙庭。另则朱元璋也曾皈依佛门,永乐帝为巩固政权而极力倡导佛教徒喜爱的青花瓷乃顺理成章之事。中国百姓饭碗上所呈现的审美取向,主题纹饰始终是以皇家文化为主导。北京出土了民窑“宣德”款青花折腰盘(详见《北京出土瓷片断代与鉴赏》P136)此类青花折腰盘全国各地出土量都很多,原一般都定为洪武,由于这个瓷画家信手拈来的“宣德”二字的问世,把所谓洪武民窑青花瓷的上限也推后至永乐晚期。根据封建社会“上行下效”的原则,宫廷大量使用在元末明初“俗甚”的青花瓷亦不可能是洪武,而是永乐早期。

“洪武”青花、釉里红究竟是洪武还是永乐早期之争,对于投资收藏者而言无关紧要,关键是其质量较永乐晚期至宣德的官窑器逊色不少,决定市场价格的第一要素注定了其收藏远景并不美好。

通常情况下,历史上的陶瓷生产量与存世量及出土量成正比。梅瓶因口径之小仅与梅之瘦骨相称而被命名,器型从唐代的敦实到宋元的修长进而至明代的挺拔,均作为酒瓶之用。清雍正前后,梅瓶多成为大口、平肩、无盖的陈设瓷,作为装饰品其生产量自然会减少,而存世量与生产量的比率密切相关:2001年香港苏富比秋拍清乾隆青花穿花龙纹梅瓶以1269.475万元港币成交,而2006年香港佳士得秋拍一件高

投资收藏要根据自己的兴趣爱好出发,成系统的投资收集才能持之以恒。听说有人斥巨资买了1949年开国大典时天安门城楼上的八个大灯笼,后来便随便扔掉了,盲目之至。陶瓷收藏首先要根据客观条件选择自己喜欢的窑口或器型,由普通到精品成系列的收藏,穷其一生能把某个窑口的某个阶段的陶瓷研究透彻也就难能可贵了。真正的收藏家不能把自己的藏品束之高阁,或者说能称之为收藏家的还要对自己可靠、丰富、珍稀的藏品有超乎常人的真知灼见,这需要经常把玩揣摩和琢磨。假如你仅仅是以投资为目的,实际上与你买点前景乐观的股票之收益也差不多,关键亦在于自己稳定的心态。而是否能真正获得哥德所言收藏家的“幸福与快乐”,除寻找到适合自己的收藏之道外,还取决于你个人的能力与哲思。