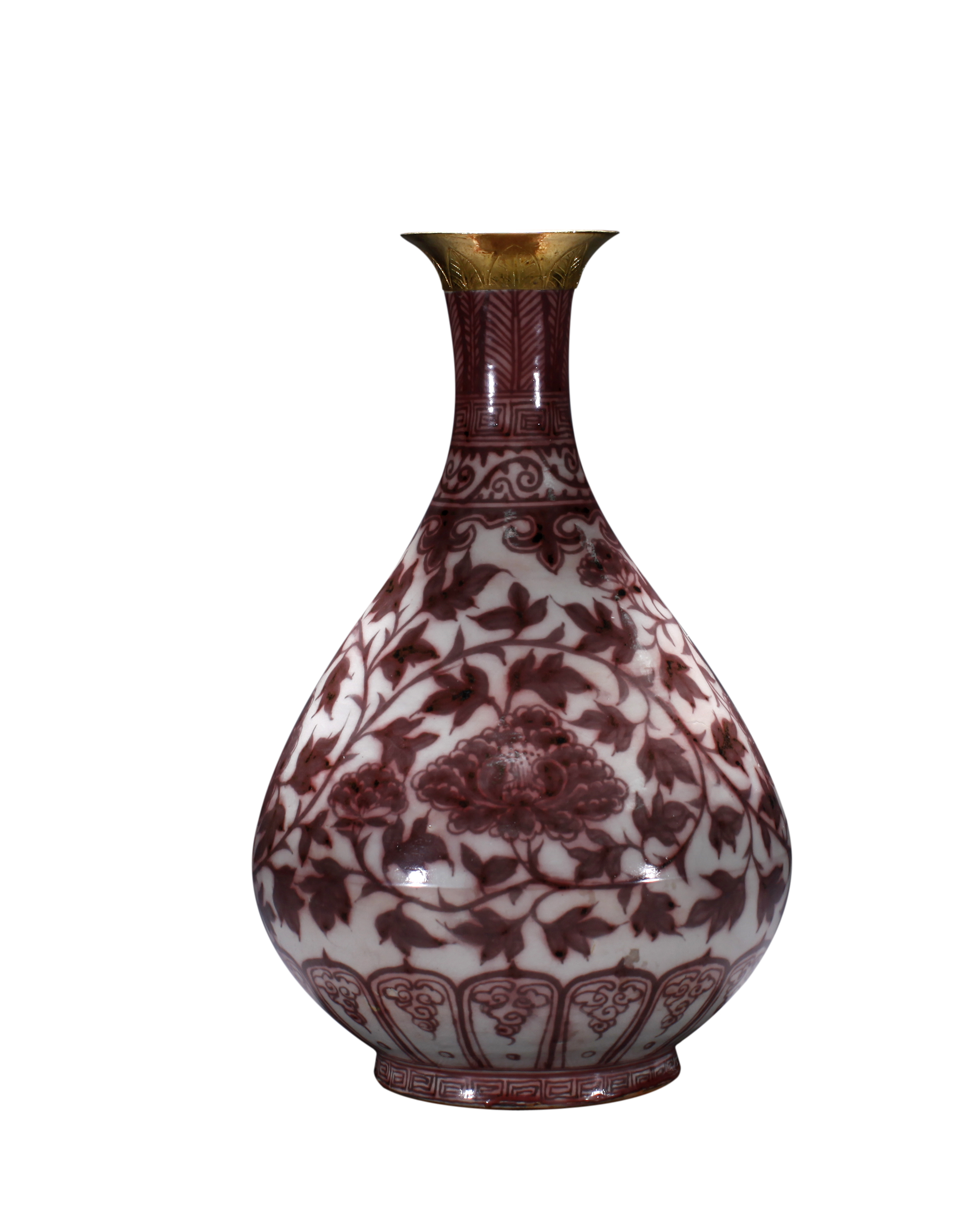

明洪武釉里红缠枝牡丹纹玉壶春瓶 高32.8cm

法国吉美博物馆旧藏(附证书)

在我国芸芸众瓷中,有一种瓷瓶,它身姿清秀、曲线曼妙,由左右两个对称的“S”形构成,以优美的曲线、清秀的身姿赢得世人百般宠爱,与梅瓶、赏瓶并称“瓶中三宝”,历千年而不衰,它就是玉壶春瓶。在明清六百年官窑烧造史中,有一种玉壶春瓶,它的烧造时间仅仅历时三十年,短暂如同流星,却如太阳般光辉永耀,为后世所不懈仿制。它一度不为世人辨识,踪迹混淆,如今已被视为艺术品殿堂的拱璧之宝,声名显赫,它就是旷世稀珍的明代洪武釉里红玉壶春瓶。

洪武朝瓷器是上承元代、下启永乐宣德的重要转变时期,总体风格介于元代和永乐宣德朝之间。就釉里红而言,洪武釉里红瓷器是明代烧制最成功的阶段,也是极盛时期。如果说元代是以青花瓷器为釉下彩绘瓷器的代表,那么洪武朝则开始了以釉里红瓷器为釉下彩绘瓷器的新时代。

纵观我国陶瓷发展历史,自釉下红彩产生之后,如何能成功烧造出呈色稳定的釉下红彩,一直是窑工们面临的最大挑战。其中的关键,主要在于铜红料的极端敏感和窑内还原气氛的难以掌握,稍有偏差就会产生红晕,或者发色泛灰、泛褐甚至泛黑,还有可能造成部分纹饰消失。即使是到了制瓷技巧已登峰造极的雍正、乾隆时期,也无法完全确保釉里红的品质,陶工打开烧制釉里红瓷器的瓷窑时,映入眼帘的往往不是预期的一抹艳红,而是一片晦黯灰涩,色泽褪尽的情况亦时有发生。而在其他国力较弱的年代,则只好以稳定的釉上红彩来取代釉里红。根据明代监制瓷器之官员呈递的多份奏章,可见当时的陶匠在烧制釉里红瓷器时所面对的重重困难。隆庆五年(公元1571年),一位名叫徐某的窑监迫于无奈,向皇上奏表陈情,恳请皇上体察陶匠昼夜赶式之苦,设法改善大量赶制景德镇贡品瓷的苦况。此奏章的重点之一,便是建议用矾红彩瓷器代替釉里红瓷器。一般来说,君王均不喜被人拂逆意旨,而且矾红彩也要经二次复烧而成(出错机会也因此倍增),因此窑监一般情况下绝不会提出这样的请求。鉴于此,足见这种迷人的装饰技法令当时的陶匠倍感压力,同时亦道出了上品釉里红弥足珍贵的原因。有些鉴赏家甚至认为,一件成功的釉里红瓷器,“既赖人力,尤关天成”,更为这种珍贵的瓷器品种蒙上一层神秘的面纱。

釉里红的烧造既有可能是实践总结的成果,也可能纯粹是也于偶然。我国首次出现釉里红作为装饰的瓷器,最早可追溯至唐代长沙窑。当中有些器物的图案从绿釉渐变至釉里红,这也许是机缘巧合,但在某些情况下,这种效果绝对是陶匠故意为之,也许正是它们开启了宋代及其后河南钧窑殷红艳丽的窑变风格。二十世纪八十年代末,广西省容县窑出土了极为罕见的宋代单色釉里红的残片。这个广西瓷窑的制品主要以仿青白瓷和耀州窑系为主,该批文物是中国迄今已知最早采用含铜料烧制单色釉的瓷器。除此之外,宋末至元初采用铜红料的唯一证据, 便是几件宋末元初的龙泉青瓷上的铜红斑点(近似青瓷上的铁锈斑)。直到元代中期,景德镇在烧造釉里红瓷器上才有了明显突破,但限于技术原因,流传至今的许多元代釉里红品种,按一般评定标准来看,均有颇多瑕疵。到了明初洪武年间,釉里红突然迎来黄金岁月,其后明清两朝官窑开始断断续续烧造,但由于成品难度极高,其产量远远不及青花瓷和其他单色釉品种。

自古以来红色便被我国视为吉祥喜庆的颜色,洪武时期,红色更是洪武大帝的最爱,成为当时最为流行的色彩。根据《明史·志第四十三》记载:“洪武三年,礼部言:‘历代异尚。夏黑,商白,周赤,秦黑,汉赤,唐服饰黄,旗帜赤。今国家承元之后,取法周、汉、唐、宋,服色所尚,于赤为宜。’从之。”而釉里红,更成为洪武大帝最为偏爱的品种,从南京明代故宫出土文物来看,也能证明一二。1366年,朱元璋开始在南京(即当时的金陵)东南面动土兴建南京明故宫,中国宫廷的屋瓦常以色泽艳丽的铅釉作为装饰,基本都是以北京紫禁城著名的黄琉璃瓦顶为主,然而1989年考古学家在明初皇城城墙内,于西掖门至社稷坛一段进行发掘工作时,发现了八件白色屋檐勾头及滴水瓦片,其上均绘有釉里红浮雕纹饰,这批圆瓦皆以五爪龙纹作为装饰,而云纹瓦上则绘有凤凰纹饰,屋瓦尚且以釉里红为饰,这也能从一个侧面证明洪武大帝对釉里红瓷器的偏爱。

洪武时期釉里红跃居瓷器的主流地位,有别于明清各朝以青花为主的时代,出现了若干代表作品,成为我国瓷器发展历史中重要的一环。但是遍观世界各地公私收藏和近年景德镇窑址出土的官窑残片对比来看,洪武釉里红瓷器在当时烧成后,因发色、器形等缺陷而即遭毁弃的比例极高,即使通过拣选入宫的贡品,也往往达不到一流的品质。而大多数贡品更禁不住岁月和人事的折磨,或已荡然无存,或以残缺的面貌遗存至今,即便如此,流传下来的洪武釉里红瓷器依然为数寥寥。

明洪武朝御窑厂处于恢复时期,采用的是颗粒较粗、易于蒸发水分的麻仓土作胎。这种胎烧造时极易造成胎、釉膨胀系数的不同步,导致出现胎体发糠、釉面开裂、成品变形甚至窑裂等糟糕情况。除了先天不足,在六百四十多年的流传过程中,洪武玉壶春瓶的造型亦不利于保存,它的底足及腹部比较厚重,颈部却显得略为纤细,仅有四五毫米厚的口沿更是最薄弱、最易受伤的部位。据统计,在各大博物馆和拍卖会上出现的洪武玉壶春瓶中,九成传世品有不同程度的损伤或瑕疵,其中95%的伤在瓶口,故宫博物院的一支同类玉壶春瓶便是最佳例子。从上世纪八十年代开始,世界艺术品市场掀起一股“洪武釉里红”收藏热潮,洪武釉里红的巨大魅力如磁石般深深着吸引着世界藏家的眼光。在过去数十年中出现在国际市场的洪武釉里红玉壶春瓶,全美器仅有两件,一件绘缠枝扁菊纹,于1987年5月19日在香港佳士得举行的赵从衍收藏专拍中(LOT225)以1122万港币的成交价揭开了洪武釉里红官窑瓷器的天价序幕,目前为亚洲一座私人美术馆收藏。另外一件也是绘缠枝牡丹纹,且与本品纹饰基本一致,于1988年首次亮相香港苏富比,即在当年创造了1705万港币的洪武瓷器天价记录,随后又于1997年在香港佳士得重新上拍,以2202万港币成交,最后又于2006年再次亮相香港佳士得,这次拍卖也成为这只玉壶春瓶拍卖市场的最后绝唱,以7852万港元的新记录被澳门永利度假村股份公司主席史蒂芬•永利博得头筹,并于2007年2月9日在澳门博物馆举行了捐赠仪式,将此件洪武釉里红玉壶春瓶捐献给澳门特区政府,由澳门博物馆作永久收藏及公开展出。

本次中拍国际推出的这只洪武釉里红玉壶春瓶,可作为缠枝牡丹纹的代表,目前除了上文提到过的捐献给澳门特区政府的完整的玉壶春瓶(腹部下方有一道5公分左右的窑裂),还有三件残器,造型和纹饰与本件几乎相同,仅仅颈部蕉叶纹下方的两层辅助纹饰和足部的纹饰略有变化。一件见于“华美协进会”展览图录(参见1980年纽约“纽瓦克博物馆藏品参加华美协进会中国艺术品展览”图录,图20);另一件为1990年11月13日香港拍卖会LOT126;还有就是北京故宫博物院所藏的一件清宫旧藏玉壶春瓶(后三件均是口部有残)。此五件釉里红缠枝牡丹纹玉壶春瓶造型纹饰均基本相同,纹饰很有可能出自同一位画工之手,且发色均属上乘,代表了洪武时期釉里红玉壶春瓶的最高水平。

以造型而言,此瓶正处于景德镇玉壶春瓶样式的转折时期。元代玉壶春瓶的造型较为秀丽轻巧,而永乐年间的瓶颈较短,外观较为凝重,而这支洪武瓷瓶正介乎两者之间。与元朝制品相比,此瓶的瓶腹较宽、重心较低,使收窄的瓶颈益显修长,而剖面柔美的s曲线亦更形突出。它的瓶腹重心虽低于元代瓷瓶,但仍有别于其后永乐瓷瓶下移至瓶胫的样式。这支釉里红玉壶春瓶制作规整、造型优美,堪称洪武瓷器的极品。实际上,此瓶造型与1960年在洪武忠臣宋晟(他多番获永乐皇帝加官晋爵,并曾获对西宁侯,他的两名儿子更是永乐附马)墓室出土的一件玉壶春瓶如出一辙。呈喇叭型的精巧品沿是此类玉壶春瓶的特色之一,然而这一秀美的造型亦兼有易于破损的弊端。

这只玉壶春瓶的纹饰也极为经典。约翰·艾迪斯博士在釉里红一文(参见1957-1959年“东方陶瓷学会会刊”第31期15-48页)中指出,几乎所有洪武玉壶春瓶(包括玉壶春式执壶)的颈部,均绘一圈蕉叶纹,其下并搭配两层次要纹饰,瓶身底部则绘仰莲纹;而腹部的主要纹饰不外两类:一类为缠枝花卉纹,另一类为绘画式题材,常采用岁寒三友图(有时配以芭蕉)。在釉下彩瓷器纹饰的演变过程中,洪武是个重要的转折点,时至十四世纪末,源自元代的构图主次发生了变化。洪武年间,次要纹饰带所占篇幅较小,而主要纹饰带的大小和重要性则有渐增之势。这一转变可清楚见于这只玉壶春瓶,其缠枝牡丹纹覆盖了瓶身的绝大部分,而元代常见的云肩已被简化为主纹饰上面的一圈垂云纹。它的主纹饰具典型的时代特征,同类纹饰亦可见于英国伦敦大维德中国艺术馆收藏的一支釉里红执壶。至于胫部的莲瓣纹,其样式虽近似伦敦佳士得于2005年7月拍出的元青花『鬼谷下山』罐底足的元式莲瓣纹,但风格较为轻灵飘逸。此外,洪武釉里红瓷瓶的另一特点便是其瓶颈的蕉叶纹。以英国伦敦大维德中国艺术馆藏一对元代至正型青花龙纹象耳瓶为例,其芭蕉叶纹的月牙边较为宽粗,而主叶脉亦用粗笔绘成。相形之下,洪武玉壶春瓶的叶边较窄,而主叶脉仅以白描勾画,使叶纹更显轻灵,与修长的瓶颈相互呼应。腹部的缠枝牡丹纹画工纯熟,呈现了洪武瓷器珍品的三大画风。其一,花卉在构图中的地位更为显要,枝繁叶茂的缠枝纹饰因此更为悦目突出。其二,在正面描绘花卉时,花蕊均留有一道白边(图19)。这种画法简洁有效,加强了与周围深色花瓣的浓淡对比。洪武瓷器上的缠枝菊纹也有类似的画法,常在白色莲瓣内勾出一道白边。其三,洪武瓷器多以三角构图侧写牡丹,构图上以牡丹的正面和侧面描写交错出现,这种手法使波浪般的缠枝图案显得错落有致,同时亦突出了整体的造型。此外,公元十四世纪末的瓷器画工喜为花卉描上白色瓣尖,若绘制时所用的是极不稳定的釉里红料,当中涉及的变数可想而知。然而,这支玉壶春瓶对釉里红料的掌握恰到好处,因此这种画法既呈现了缠枝纹之柔美,亦突出了白色花尖与殷红的花瓣之间的对比。

回眸凝视此件洪武釉里红玉壶春瓶,毋庸置疑,它是洪武釉里红瓷器中的极品,其发色上下均匀,是目前所见玉壶春中发色最好的一只,它的艺术成就令观者无不倾倒叹绝。而且此瓶流传有序,系出名门,早年即入藏世界知名的法国吉美博物馆,并附有法国文化部长亲笔签名的吉美博物馆收藏证书。在二十世纪早期即已经入藏西方著名的博物馆,在当今拍卖的洪武釉里红瓷器中当属首例,殊为难得。本品历经沧桑,虽未能以完美面貌示人,却仍不掩其艺术锋芒与魅力,犹可珍也!

注:法国吉美博物馆,又名国立吉美亚洲艺术博物馆,是由里昂工业家爱米尔吉美(EmileGuimet)于1889年正式建立的,主要展现埃及、古罗马、希腊和亚洲国家的宗教文化博物馆。1927年,吉美博物馆归属法国博物馆总部,因而接纳了一大批探险家在中亚和中国考察探险时获得的艺术品。后来,博物馆又先后收到印度支那博物馆的多件珍品和法国赴阿富汗考察队提供的出土文物。1945年,法国国有博物馆收藏大规模重新组合,吉美博物馆将其收藏埃及部分转让给卢浮宫,后者则把亚洲艺术部分做为回赠,吉美博物馆因而成为首屈一指的亚洲艺术博物馆。

参阅:《故宫博物院藏文物珍品大系·青花釉里红(上)》第212页,图版197。

《东洋陶瓷大观》第一卷·东京国立博物馆,单色图版112。

《中国历代陶瓷选集》页186-187,图版74,鸿禧美术馆编。

《香港苏富比二十周年》页61,图32。