中拍国际2008秋季珍品拍卖会定于12月20日在北京亚洲大酒店三层亚洲会堂隆重举槌,预展亦安排在同一地点18、19两日举行。古代金银器系列拍品作为此次拍卖会的一大亮点,荟萃了金银器精华拍品22件,将为广大收藏爱好者提供一场别样的盛宴。

古代金银器价格自去年悄然走高,并且升值幅度很大。苏富比08春季拍卖金器专场中,除了明宣德金胎錾“赶珠云龙”纹嵌宝石三足盖炉以1.16亿港币成交之外,另有4件金银器拍品的成交价格均在400万港币之上。当然国际市场上黄金价格的不断攀升,也是金器价格升高的重要因素。

“美人首饰侯王印,尽是沙中浪底来。”唐代诗人刘禹锡的诗句形象地说明了金银器历来普遍受人喜爱。古今中外,金银以货币、赋税、赏赐、供奉、观赏等多种功能,直接参与了丰富多彩的人类生活,在历史文物中占有举足轻重的地位,是中国传统文化艺术的重要载体。在古代历史长河中,金银器为皇家、贵族、达官贵人所尊崇、喜用之器,历来即居大雅之堂。也因金属本身的稀缺性及其凝结着的无数能工巧匠繁复、精绝的加工工艺深受同时代以及后代人们的追捧,当之无愧成为其产生的历史时代特色和最杰出工艺的载体。在战争等诸多因素的影响下,传世的古代金银器十分稀少,所以能流传至今为人所赏的金银器便惜之又惜,珍之又珍。

金银是贵重金属,硬度适中,具有延展性,易锤打成形,又有亮丽的天然色泽,且不易氧化变色,是制作工艺品的良好材料。自从人类发现、认识了金银之后,便将其加工成为各种金银制品。金银器的制作在中国古代出现过几次高潮,已经发展到较高的水平,其器物形制、纹饰可以说是千姿百态,美不胜收。

中国较早的金银器皿系统出现于春秋战国时期,这一时期的金银工艺大都来自青铜工艺。早期的金银器均为小型的装饰制品,或是人身上的佩饰,或为其他器物上的饰件。

两汉时期,金银制品的数量增多,品种增加,工艺也趋于成熟,基本上已脱离青铜工艺,走上了独立发展的道路。但是大多数金银制品仍为装饰品,金银器皿比较少见。

魏晋南北朝时期,一方面社会动乱,朝代更替频繁,社会经济亦遭受破坏。另一方面各民族在长期共存的生活中,逐渐融合,对外交流也进一步扩大,加之佛教极其艺术的传播,使这个时期的文化艺术空前发展。这些在金银器形制纹样发展中,都打上明显的烙印。

唐朝是中国金银器发展的繁荣鼎盛阶段。这个时期不仅金银器数量剧增,而且品种丰富多彩,器形与纹饰的风格都发生了很大的变化。强盛的大唐在自己雄厚的国力基础上,积极汲取外域文化,并将其与本民族文化精髓相融合,金银器制作形成了独立的民族风格,制作工艺尤为瞩目。

辽人自信其继承了唐文化的大统,其较系统的保留、学习并传承了唐代金银器制作工艺,在契丹民族特殊的政治、经济及民族喜好的支持下,辽代金银器也达到了唐以后的另一高峰。

明清时期,金银器的发展总体上趋于保守,其制作越来越华丽,宫廷气息愈来愈浓厚。器形的雍容华贵,宝石镶嵌的色彩斑斓,特别是那满目皆是的龙凤图案,都象征着不可企及的高贵与权势,这和明清两代整个宫廷装饰艺术的总体风格相和谐一致。

金银器是收藏领域中一个不可忽视的门类。但由于金银器本身货源有限,又受多种因素的限制,所以金银器的拍卖市场始终没有形成大气候,国内很少举办金银器的专场拍卖会,拍卖数量寥寥无几。关于古瓷的专著、图册已可谓汗牛充栋,但关于中国古代金银器的专著及图典则非常稀少。在重大考古发现中也只有陕西西安何家村、法门寺唐代金银器窖藏及四川彭州宋代金银器窑址能较集中地体现中国古代金银器的风貌。目前在古玩市场上所见的金银器,基本上都是以金银饰物为主,大型器皿很少。从年代上看,又以明清、民国时期为多,早期的金银器则十分罕见,流传于民间的高古类金银器,尤其是大件器物则更为稀少。从生产工艺上看,工艺复杂、制作精美的金银器较少。虽然现在市场上充斥着许多金银器仿制品,且不论仿品难以真金白银来制作,仅从工艺、审美上,仿品都远不及古代金银器制品所能达到的出神入化的工艺境地。

有鉴于此,中拍国际潜心为广大藏家搭建更为广阔的交流平台,将于2008年秋季珍品拍卖会中特设金银器精品专场,以唐辽时期金银器为主,汇集北周—清乾隆时期的精品器物,既有体现中国传统文化特色的“树德堂稷山成足银”款錾刻麒麟凤缠枝牡丹纹双龙耳簋式炉、银鎏金錾刻凤纹象耳四羊首尊(觯),也有中西文明交汇融合的结晶,如银鎏金“封猴拜象”(封侯拜相)粟特人物纹盘和银鎏金西番莲纹龙柄胡瓶;既有珍贵高雅的生活用具摩羯戏珠纹金花银盘,也有繁复华丽的皇家金砚……等等等等,不一而足。总之,佳器云集,珍品荟萃,真正为广大藏家献上了一席饕餮大餐。盛宴在即,让我们一起拭目以待。

辽 “统和二年四月二十六日”款 八棱摩羯瑞兽花草纹金砚

高:9.9cm径:22.2cm重:792.3g

该砚为八棱柱形,一面为錾宝相花墨海,一面为箕形砚。砚内祥云之上錾刻仰覆两摩羯,翻卷于海浪之中,两摩羯浮出水面,首尾相对,龙首鱼身,带翅带鳍,长鼻上卷,大眼圆睁,张口戏火焰宝珠。砚周錾饰菱花与奔鹿纹,鹿首生灵芝角,身带梅花,间饰以珍珠地。边棱錾刻款“统和二年四月二十六日”。砚身每面分别锤揲一只威猛的雄狮,张牙露齿,鬃毛后披,傲然而立于花草间,以细小珍珠纹为地纹。器底为圆形墨海,中间錾刻宝相花,周围由如意云环绕。

摩羯和狮子都是佛教故事中的瑞兽,寓意吉祥富贵,南北朝起中国古代工匠就已经对摩羯纹和狮纹表现出浓厚的兴趣,常用来作装饰纹样,唐时更盛,辽代契丹人继承唐统,金银器上的摩羯和狮纹相当丰富,从早期一直沿用到中期(参见《赤峰金银器》远方出版社,《辽代金银器》文物出版社)。受其游牧传统的影响,对于鹿纹的喜爱又反映出草原文化的特征。该砚三瑞齐集,民族风情浓厚。而砚形与宋代早期定窑同形瓷砚造型一致,箕形砚也是宋时流行款式,统和二年为宋太宗赵光义太平兴国八(894)年,该金砚反映出浓厚的时代特征。砚台本为文人磨墨的文房用具,而以金为砚显然失去了本身的使用价值,加之錾刻锤揲精巧细致,纹饰繁复华丽,很可能作为观赏品装饰于富贵人家的殿堂。

明 “树德堂•稷山”款 錾刻麒麟凤缠枝牡丹纹双龙耳簋式炉

高9cm 口径12cm足径10.3cm重578g

敞口卷唇,束颈,溜肩,弧腹,高圈足外撇,对称龙首耳。该器颈部装饰缠枝莲纹,肩部饰以凸起的弦纹,腹部以菱形回纹为地锤揲麒麟、凤栖梧桐及山石云朵纹。麒麟双目圆睁,脑后鬃毛长而飘拂,威猛异常,周身鳞片清晰可见;凤鸟则或傲立于山石之上,或休憩于梧桐枝头,凤冠高耸,羽毛丰满柔顺。足部装饰典雅的海水莲花纹。中国古代传说中,麒麟、龙、凤与龟合称为四灵,以前三种灵共同装饰该炉,寓意福瑞吉祥。器物整体造型古朴,纹饰繁复,錾刻精细。器底落款“树德堂稷山成足银”。

“树德堂”,铜器、银器私款之一,是指私家铸造银、铜器上的款识,为当时的王公贵族或官宦富家自用款识。私款银、铜器多为文房和祭祀所用,专门定制,一般属孤品,较为珍贵。由于成本高、生产量小,所以形制好,用料精,工艺上乘,皮色佳,款字优,其文物价值、艺术品味和市场价值均相当高。

唐 银鎏金錾刻凤纹象耳四羊首尊 (觯)

高24.5cm 口径13cm 足径10.9cm 重856.8g

尊,古代饮酒器。形似尊而小者称觯。《礼记•礼器》载:“尊者举觯,卑者举角”。此尊(觯)敞口,束径,垂腹,圈足外撇。颈部焊接象鼻耳一对,肩部饰有四羊首,象耳、四羊首均有鎏金。器物上下及足部均錾刻凤纹纹饰,凤纹仿自西周青铜器,各部分之间间以龙纹。从该器纹饰看当为西周青铜器纹饰风格,但从其錾刻工艺而言,其显而易见的錾刻痕完全符合唐朝的錾刻工艺特征。遂此器应为唐仿西周青铜器之作。

该器原为民国时期一马姓回族军官所有,将此器由陕西带回青海老家。1941年日军空袭轰炸西宁时转赠给当时青海省教育厅一高官,解放后又为马姓军官悄然收回。该尊(觯)虽在日军轰炸中为弹片所伤,但这丝毫不影响它的价值,反而增加了它的历史纪念价值。

北周—唐 银鎏金“封猴拜象”(封侯拜相)粟特人物纹盘

高3.5cm 口径28.5cm 足径12.2cm 重486.1g

钣金成形,口沿采用捶揲工艺,由外向内折,腹壁弧收,盘底焊接浅圈足。盘身纹饰为錾刻而成,錾道较深。盘身采用鎏金工艺,由于长期使用缘故,鎏金有剥落。盘心焊接两道凸起银圈,圈内錾刻卷云纹一周,中间錾刻一只巨象,象背上坐一顽猴,紧握细棍顶一圆帽作戏耍状。猴谐音“侯”,象则通“相”,此纹饰即取“封侯拜相”之吉祥意。盘腹饰六组相同纹饰,一名粟特战士头戴盔帽,右手持匕首,左手持盾行于后,前边为两匹并行骏马,马后缚一披发无冠人,双手被栓系于马身。六组纹饰依次相连,形成一幅粟特战士押解俘虏而归的凯旋场面。联系盘心图意,此盘可能为粟特勇士在取得胜仗之后封侯拜相、歌表战功而制。

粟特人中世纪居住于中亚地区,在历史上夙以善于经商著称,长期操纵丝绸之路上的转贩贸易。中国南北朝、隋、唐时期对来到中原的粟特人或其后裔10多个小国的的泛称昭武九姓国,据《隋书》载,昭武九姓本是月氏人,旧居祁连山北昭武城(今甘肃临泽),因被匈奴所破,西逾葱岭,支庶各分王,以昭武为姓。7世纪中叶至8世纪中叶,晤武九姓国作为唐朝的羁縻州府,隶属安西都护,由此粟特文化更受到唐中原地区的多种影响。此盘人物面部特征及服饰造型明显具有中亚地区风格,而盘心纹饰主题又富有中原文化特色即缘于此。

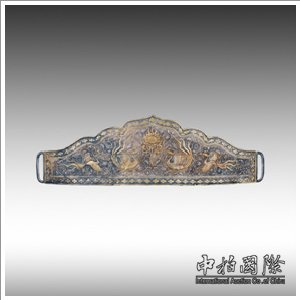

辽 银鎏金凤纹捍腰

长:72.5cm宽:20.8cm重量:670.5g

钣金成型,卷沿,纹饰隐起,錾刻细部并鎏金。捍腰底边和两侧为直边,上边顶部高耸,两侧渐低,如五峰起伏,两侧边各穿有长方形的带扣。正中为云纹托起火焰状摩尼宝珠,坐落于弯曲的卷草之上。两侧双凤相对,昂首展翅,长尾飘拂,神态栩栩如生,中有云气浮动,周边錾卷云纹,上宽下窄,装饰图案疏密有致,线条流畅,形象生动。器身满錾繁茂的卷草纹与忍冬纹,边缘有联珠棱一周,虚实相间,主次分明,錾刻、锤揲非常精细、考究。捍腰是宋辽金元时代比较流行的服饰,有的为金银、纱帛质地,也有的由鸭鹅貂鼠皮做成。佩戴者可以是威武的猛将岳飞,也可以是温婉的契丹女子。

近年类似捍腰屡有出现,纹饰也缤纷多样,但罕有与该捍腰相媲美者。此器纹饰与内蒙古博物馆收藏的双凤纹鎏金银捍腰极为相似,但工艺之精湛,纹饰之细腻要胜于彼双凤捍腰。

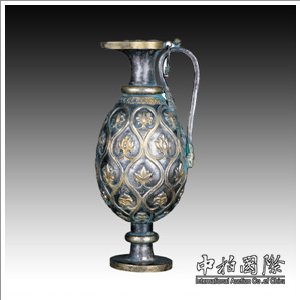

北周 西番莲纹龙柄银鎏金胡瓶

高:30.6cm 足径:8.4cm 重量:720g

早在东汉时定居洛阳的外国僧人、商人便把自己的生活方式带到了中原,以至于连汉灵帝都喜欢上了胡服、胡床、胡舞等。在考古发现中最为突出的是“胡瓶”的出现和流行。胡瓶的东传始于魏晋。《前凉录》曰中国人喜博前期,同外:“张轨时,西胡致金胡饼(瓶),翰林学士,华博造型和装皆拂菻作,奇人通过陆第四状,并人高,二枚。”拂菻是指东罗马,西胡泛指中、西亚。“奇状”的胡瓶成为古代的一个专有名词,指这种由中、西亚传入中国带有异域风情的盛酒县黄梅乡榆涧,波斯器。

该胡瓶口部略似鸟头形,流口作鸟喙状,带盖,细颈,溜肩,鼓奉官特别是早“丝绸腹,喇叭形之胡瓶合胡食高足,口沿到腹部一侧安双龙首柄,柄的上端和口缘相接处饰有圆钮,盖与柄有锁扣相连。颈肩部与胫部饰两道粗弦纹,壶腹上下分别饰一圈莲瓣纹,盖顶与壶身锤揲缠枝西番莲,且经鎏金处理。然而经过岁月的洗礼,鎏金多有剥落,露出光滑雪亮的银色。本胡瓶的西番莲纹装饰处理方法为国内仅见,其锤揲水平也堪称精绝。类似胡瓶国内也有几例,最典型的是宁夏固原北周李贤墓出土的人物纹银胡瓶。胡瓶不是中国发明的,但此器却在吸收外来文明的基础上有了自己的创新。其设计上体现了对异域文化的取舍和改造,推陈出新,自然地融入了东方式的审美情趣。

宋 六瓣花式银鎏金杯

尺寸:高4.3cm口径8.8cm 足径3.2cm重量:113.9g

方唇,口部为六瓣菱形,弧腹,喇叭口形圈足。盏身分成六瓣,每瓣由凹线形成,中起凸棱,分瓣线直到腹下部。盏内每瓣上都錾刻花纹,底内中心饰六瓣团花一朵,花蕊和花瓣高凸,花瓣外饰树叶六片,树叶细瘦。外壁素面,可见加工痕。捶揲加工成形,纹饰錾花,足与身分制而成。